“原来我的肚子里藏着一座‘折叠游乐场’。”“啤酒居然是微生物的‘魔法气泡水’。”4月8日,华中科技大学附属花城小学的120名“科学小侦探”在春日朝阳的陪伴下涌入生命科学与技术学院实验教学中心,开启了一场脑洞大开的研学冒险。

从钻进人体组织的奇幻大冒险,围观上亿年的动物“演员”,到见证麦芽变啤酒的“酵母魔术秀”,再到跟着“自然模仿大师”杨光教授破解生物界的“材料黑科技”,孩子们的笑声、惊呼声和提问声此起彼伏,实验室秒变“科学游乐场”,学生们在沉浸式学习中感受科技魅力,领悟生命科学的深远意义。

第一站:对话自然历史-动植物标本馆展现生物多样性

步入生物标本馆,数百件动植物标本构成了一座立体的自然博物馆。在教师引导下,学生们依次观察了4.5亿年历史的“活化石”-鲎、憨态可掬的羊驼标本、展翅欲飞的老鹰以及色彩斑斓的蝴蝶分类展柜。面对首次见到的鲎标本,学生好奇发问:“它们为什么被称为‘海洋蓝血卫士’?”讲解老师从鲎的演化历程、血液医用价值等方面进行科普,并延伸至生物多样性保护的重要性。在蝴蝶展区,学生通过显微镜观察翅鳞片结构,理解其光学显色原理,将课本中的“拟态”、“警戒色”等概念具象化。

第二站:科技赋能医学-3D数字人操作系统揭秘人体奥秘

在解剖与生理学实验室,学生们首次接触了先进的3D数字人操作系统。通过高精度三维建模技术,人体器官的结构和功能以动态形式直观呈现。学生们通过交互设备“解剖”虚拟人体,观察人体八大系统的构造。教师进一步介绍了该技术在医学教育、临床诊断中的应用前景,学生们深刻体会到科技如何为生命健康保驾护航。

第三站:实践见证真知-啤酒发酵生产线诠释生物工程魅力

在发酵工程实验室,学生们近距离参观了微型啤酒发酵生产线。教师以麦芽糖化、酵母发酵、灌装灭菌等工序为例,详解微生物在食品工业中的核心作用。“酵母菌将糖分转化为酒精和二氧化碳的过程,既是生物反应,也是一门精密调控的艺术。”通过观察发酵罐实时数据监测系统,学生们了解到温度、pH值等参数对产物质量的影响。

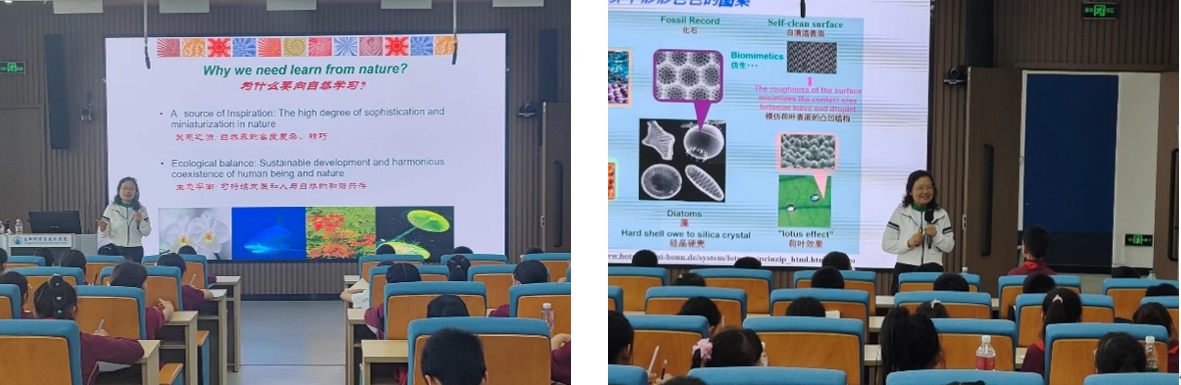

终极任务:创新启迪未来-杨光教授专题讲座引领材料科学前沿

活动的压轴环节是杨光教授题为《模仿自然:颠覆性材料的创新之路》的专题讲座。杨教授以仿生学为切入点,通过“荷叶自清洁效应”、“蜘蛛丝超强韧性”等案例,阐释自然界的材料设计智慧如何赋能科技创新。“科学家受北极熊毛发启发研发保温材料,模仿萤火虫发光结构提升LED效率,这些案例证明大自然是最伟大的工程师。”她鼓励学生:“未来属于善用‘自然教科书’的创新者,或许你们中将诞生中国新材料领域的领军人才。”

此次研学活动将课堂延伸至高校实验室,通过“科普讲解+互动体验+前沿讲座”的多维模式,让抽象的科学概念变得可触可感。与中小学联动开展研学,是推动科学教育下沉的重要实践。这场跨越理论与实践的科学之旅,不仅拓宽了学生的学术视野,更在他们心中埋下了创新报国的理想。