2024年5月12日,华中科技大学生命科学与技术学院本科生科创团队iGEM HUST-China成员在国际权威期刊Biotechnology Advances上发表题为“Overview of indigo biosynthesis by Flavin-containing Monooxygenases: History, industrialization challenges, and strategies”的研究综述论文。

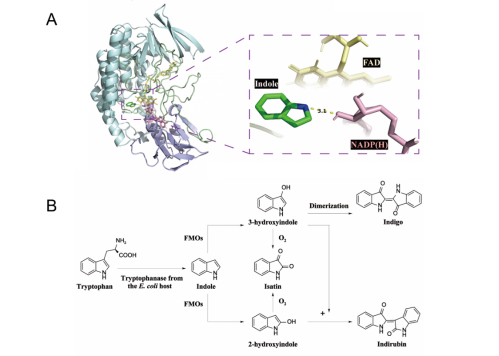

靛蓝是一种从蓼蓝、板蓝根等植物中提取的天然染料,拥有6000多年的丰富历史,被广泛使用在全球的纺织工业中用于对牛仔等面料的染色。然而,每年通过化学合成的约80,000吨靛蓝涉及使用有毒化合物,如苯胺、甲醛和氰化氢。废水、有毒化合物的泄漏以及在产品中的残留会造成环境污染,并对工人和消费者的健康构成风险。为了克服化学合成的缺点,通过微生物发酵合成靛蓝被视为一种可持续和生态友好的替代方案。在众多靛蓝合成酶中,黄素单加氧酶以其组分简单,易异源表达和产量高的优点被研究者们寄予厚望(图1)。

论文系统回顾了黄素单加氧酶在靛蓝生物合成中的历史,总结出阻碍其工业化进展的几大挑战,分别包括不适合的底盘生物的使用 (如大肠杆菌)、底物吲哚对微生物和人类的毒性、前体L-色氨酸的高成本、产物靛蓝的水不溶性和在染色时仍需使用强还原试剂,如连二亚硫酸钠。但总体上,目前生物合成相比化学合成的缺点主要体现在相对较低的产率和成本竞争力不够。本文还综述了提高由黄素单加氧酶合成靛蓝的各种策略,包括DNA序列优化、酶的半理性设计、使用廉价前体,如葡萄糖、NADPH再生、大规模发酵,以及使用糖基保护吲哚酚来提高产物的水溶性。

iGEM HUST-China团队是生命学院本科生科研创新团队,致力于合成生物学研究,参加了历年合成生物学领域国际顶尖学科竞赛——国际基因工程机器大赛(International Genetical Engineered Machine Competition, iGEM),至今已斩获9金4银,并在Acta Biomaterialia, Small, BMC biology 等国际权威期刊上发表了高水平论文。

图1 黄素单加氧酶的靛蓝生物合成(A)黄素单加氧酶与吲哚的分子对接模型(B)靛蓝在大肠杆菌中的合成路线

图2 本文部分作者照片,从左至右为,上:谢子琪,樊昌鑫,郑达,张睿涵,李依瑾,王逸飞;下:周钰,占艺,闫云君

团队指导教师闫云君、占艺、周钰为论文通讯作者,团队成员樊昌鑫、谢子琪、郑达、张睿涵、李依瑾为论文共同第一作者。本研究得到国家级大学生创新创业训练计划的资助。

文章链接:https://doi.org/10.1016/j.biotechadv.2024.108374